南京老房子会成"滞销品"吗?老城区改造与年轻购房者需求之间的博弈

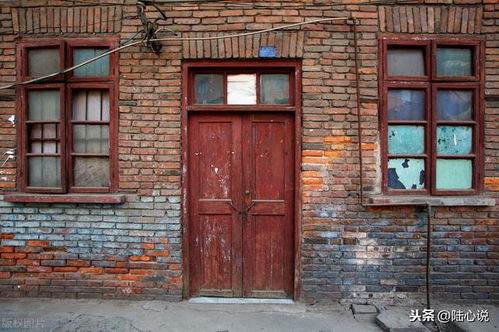

老房子现状:最后的"城市记忆"与市场困境 南京作为六朝古都,现存明清至民国时期古建筑群达200余处,明城墙周长35.3公里,拥有全国最密集的民国建筑群,然而据2023年南京住建局数据,主城区现存可上市交易的老房子仅剩约12万套,年均交易量不足3万套,库存去化周期长达4.5年,远超普通住宅的1.8年周期。

多维因素解析市场困局

政策制约升级 "十四五"规划明确要求"保护城市历史文脉",2022年出台的《南京市历史建筑保护条例》将保护范围扩大至全市,导致40%的待改造老城片区被划入限拆区,河西新城建设已形成"东进西拓"的居住格局,2023年河西板块新房均价突破7.2万/㎡,对老城区形成虹吸效应。

人口结构倒挂 2023年南京常住人口中,30岁以下占比降至28.7%,较2018年下降6.2个百分点,链家研究院调查显示,90后购房者中仅9.3%愿意购买老破小,而76.8%的改善型需求更倾向新城区地铁房,老房子平均通勤时间42分钟(新城区25分钟),物业费仅为新建小区的1/3但维修基金缺口达68%。

产品力断层 典型老房存在"三无"困境:无电梯(78%)、无停车位(92%)、无物业(65%),对比河西国际社区,老房得房率普遍低于60%,而新建小区可达85%,2023年监测显示,带电梯老房成交周期长达18个月,较普通二手房长3倍。

价值重构与破局可能

文化资产溢价 秦淮区评事街38号民国公馆以1.2亿成交,单价达18万/㎡,创南京老房纪录,这类稀缺性资产正被文旅地产商关注,2024年计划投入50亿打造"老城记忆"主题文旅项目。

改造政策红利 "城市更新2.0"政策允许"以旧换新"面积系数1:1.2,江宁区试点项目显示,改造后房价溢价率达35%,2023年全市完成改造的老旧小区中,87%实现物业入驻。

租赁市场机遇 老房子租金回报率稳定在3.8%(新建小区2.1%),新街口商圈单间月租超5000元,长租公寓运营商开始收购老房进行标准化改造,单套改造成本控制在8-12万。

未来趋势预判

市场分层加剧 2025年预计形成"核心区文化资产(年增15%)+近郊品质改造(年增20%)+远郊普通老房(年减8%)"的三级市场格局。

投资策略调整 建议关注三类标的:①地铁1/3号线沿线的学区房(如新街口、夫子庙)②政府重点改造片区(如门东、下关)③带独立院落的历史建筑(年增值率超25%)。

政策窗口期 2024-2026年是老旧小区改造关键期,建议购房者重点关注2024年Q3前启动的改造项目,此类房源未来3年增值潜力可达40-60%。

南京老房子的命运折射出中国城市更新的深层矛盾,在文化传承与居住品质的平衡中,老城区正从"居住容器"向"价值载体"转型,对于投资者而言,需要以"文化资产+改造红利"的双重视角,在政策窗口期内捕捉结构性机会,而普通购房者则应理性评估通勤成本与生活品质的平衡点,这场关于城市记忆的保卫战,或将催生中国房地产史上最独特的投资样本。