物业员工合同中的模糊条款,如何避免劳动纠纷?

随着物业管理行业快速发展,员工合同纠纷已成为物业企业常见的法律风险,据2023年《物业服务行业劳动争议大数据报告》显示,物业行业劳动争议案件中,涉及合同条款不明确的占比达67%,其中薪酬结构、岗位职责、解约条件等条款争议尤为突出,本文将深入解析物业员工合同中的典型模糊条款,并提供风险防范建议。

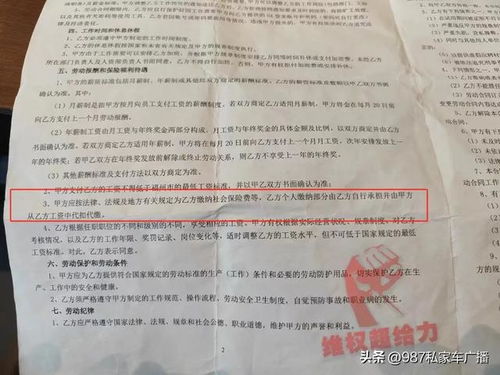

物业员工合同中的"高危模糊条款"

岗位职责表述不清晰 典型问题:"负责日常物业管理及客户服务"缺乏量化指标 风险案例:某物业公司客服岗员工因未及时处理业主报修,被以"严重失职"为由解约,但合同未明确报修响应时效标准,仲裁最终判定解约无效。

薪酬结构设计缺陷 常见漏洞:"底薪+绩效"未约定考核标准 实操困境:某企业将绩效与"客户满意度"挂钩,但未提供评分细则,导致年度调薪争议,仲裁员根据行业惯例判定按基础工资的5%调整。

试用期约定矛盾 违规示例:"试用期工资为转正工资的80%"违反《劳动合同法》第19条 法律后果:某物业公司以试用期工资低于法定标准为由,被劳动监察部门处以5个月工资的罚款,并需支付违法解除赔偿金。

劳动争议典型案例剖析

某物业项目经理离职纠纷案(2022) 争议焦点:合同约定"竞业限制期限不超过离职后2年" 判决结果:法院认定"2年"超出法定上限,按1年计算补偿金

外包人员工伤认定难题(2023) 法律冲突:外包合同与物业用工主体认定不清 解决方案:通过"劳务派遣+业务外包"组合模式明确责任边界

专业合同撰写指南

核心条款标准化模板

劳动合规要点

风险防控体系构建

劳动合同生命周期管理

替代解决方案

行业趋势与应对策略

智能合同管理系统应用 某头部物业企业通过AI合同审查系统,将条款漏洞发现率提升至98%,纠纷处理周期缩短40%。

劳动关系新模式探索 试点"共享员工"用工模式,通过劳务协作平台实现人力资源灵活调配。

物业员工合同既是法律文书,更是企业风险管理的"第一道防线",建议企业建立"法务-HR-业务"三方协同机制,每年度开展合同合规审计,针对高频争议条款设置"熔断机制",对于涉及100人以上的企业,应当依法建立集体合同制度,通过专业法律顾问和行业智库的深度合作,将合同风险防控纳入企业全面风险管理框架。

(本文数据来源:中国物业管理协会2023年度报告、最高人民法院劳动争议典型案例库、智联招聘《物业服务行业薪酬白皮书》)